Die jüdische Gemeinde von Wiener Neustadt zählte zu den bedeutendsten im Gebiet

des heutigen Österreich und bestand spätestens Mitte des 13. Jahrhunderts. Die einstige

Neustadt beherbergte neben Krems und nach Wien die älteste „Judengemeinde“ Österreichs.

In ihrer Frühzeit bestand sie vermutlich aus nicht mehr als fünfzig Personen. Im

13. Jahrhundert erwuchs die jüdische Gemeinde der Neustadt neben den genannten zu

einer Hauptgemeinde im Raum des heutigen Niederösterreich. Die ersten Gemeinden

genossen Selbständigkeit in Verwaltung und Rechtssprechung. Wien, die Neustadt und

Krems bildeten Zentren jüdischen Lebens in Niederösterreich.

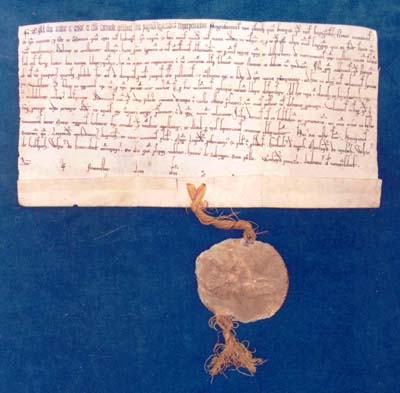

Die erste Information über Juden in der Neustadt stammt aus dem Jahre 1239, als

Herzog Friedrich II. den Bürgern (im sog. Großen Mautprivileg) unter anderem zusagte,

Juden aus allen Ämtern auszuschließen, durch welche christliche Bürger „beschwert“

werden könnten. Im selben Jahr gutachteten der Wiener Rabbiner Isaak bar Mosche

Or Sarua und der Neustädter Rabbiner Chaim bar Mosche über eine vermeintlich gefälschte

Heiratsurkunde.

Privileg von 1239

Foto: StAWN, Bildarchiv Ktn. 28 Inv.Nr. 51484

Die Gemeinde hatte seit der Mitte des 13. Jahrhunderts eine Synagoge (Judenschulgasse,

heute Allerheiligenplatz 1) und einen Friedhof, der sich außerhalb der Stadtmauern

im Süden befand. Der älteste Fund eines jüdischen Grabsteins in Wiener Neustadt

ist auf das Jahr 1252 datiert. Wiener Neustadt ist damit nach Wien die zweitälteste

Gemeinde in Österreich. Es handelte sich um den Grabstein des am 21. Jänner 1252

verstorbenen Simcha, Sohn des Baruch. Ab etwa 1250 war Rabbi Mose Taku Rabbiner

in der Neustadt, nach ihm Rabbi Chaim, Sohn des Wiener Rabbiners Isak.

Im 14. Jahrhundert beherbergte die Neustadt eine Talmudschule, geführt von Rabbi

Schalom. Rabbi Schalom ben Isaak war zweifellos die zentrale Persönlichkeit des

jüdischen Lebens vor der „Wiener Gesera“ (Wiener Verhängnis).

Die jüdische Bevölkerung lebte im Mittelalter im Spannungsfeld zwischen Formen der

Privilegierung und des Schutzes (durch Kaiser bzw. Landesfürst) sowie Maßnahmen

der Ausgrenzung und Diskriminierung. Die feindliche Haltung gegenüber Juden zeigt

sich zum Beispiel in einem Fresko in der mittelalterlichen Pfarrkirche der Stadt

(dem Liebfrauendom), das Ende des 13. Jahrhunderts entstand. Auf diesem finden sich

Juden im „Weltgericht“, in die Hölle getrieben, abgebildet.

Wenngleich sich die Ausgrenzung von Juden, wie andernorts, im 14. Jahrhundert fortsetzte,

so nahm die Neustadt hinsichtlich der Verfolgungen von Juden eine Sonderrolle ein:

Denn die jüdische Gemeinde der Neustadt blieb nicht nur 1338 von den Verfolgungen

in Niederösterreich, die von Pulkau ausgingen, verschont, sondern auch von den Pogromen

in den Pestjahren 1348/49.

Dennoch blieb es auch hier nicht nur bei diversen Verboten, etwa jenem von 1316,

als Juden die Ausübung des Schneiderhandwerkes untersagt wurde. Im Jahr 1347 steigerte

sich der Hass bis zur Ermordung von Juden in der Neustadt. So wurden etwa Rabbi

Simcha, Sohn des Rabbi Eljakim, als er seinem Glauben nicht abschwören wollte, und

eine Jüdin ermordet. Da der Bürgermeister, der Stadtrat und der Stadtrichter die

Rechte der Juden und des Judenrichters nicht anerkennen wollten, sollten sie einen

„strefleuch brief“ des Herzogs erhalten.

Die Zerstörung der Wiener Gemeinde im Rahmen der so genannten „Wiener Gesera“ 1420/21

blieb ohne Auswirkung auf die Neustadt, weil die Stadt aufgrund der Neuberger Teilungsverträge

von 1379 nicht zum Herzogtum Österreich, sondern zum Herzogtum Steier gehörte. Die

Neustadt nahm infolge dieser rechtlichen Stellung und als nunmehr größte jüdische

Gemeinde wieder eine Sonderrolle als „einziges geistiges jüdisches Zentrum im Gebiete

des heutigen Österreich“ ein. Die jüdische Gemeinde blieb verschont, es kam zu keiner

Vertreibung.

Nach einer Phase innerer Streitigkeiten übernahm vor 1450 Rabbi Israel bar Petachja,

genannt Isserlein (1390-1460), aus Marburg die Position eines Rabbiners, nicht aber

des Gemeinderabbiners. Er wurde zum Begründer einer berühmten Talmudschule, genoss

höchstes Ansehen innerhalb des Kreises jüdischer Gelehrter und stellte zweifellos

die rabbinische Autorität nach der Wiener Gesera schlechthin dar. Isserlein war

als Gelehrter über die Grenzen des Landes hinaus bekannt, seine Entscheidungen in

Rechts- und Glaubensfragen hatten Vorbildcharakter.

Kaiser Friedrich III. (König Friedrich IV.) wurde wegen seiner eher judenfreundlicheren

Haltung als „Rex Judaeorum“ tituliert. Juden wurden von den Landesfürsten, die sich

in ständiger Geldnot befanden, gefördert. Die jüdische Bevölkerung in der Neustadt

erlebte unter Kaiser Friedrich III., der die Stadt 1440 als Residenz gewählt hatte,

eine Blütezeit. Gleichwohl belegt der so genannte „Judenspott“, ein Steinrelief,

das an der Hoffassade des Hauses am Hauptplatz 16 eingelassen war und ein Schwein

zeigt, an dessen Zitzen jüdische Männer saugen, die bestehende und wachsende Ablehnung

gegenüber Juden im 15. Jahrhundert.

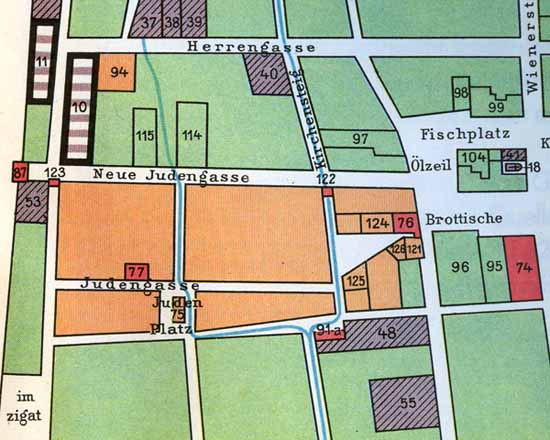

Richten wir unseren Blick auf die jüdische Gemeinde und ihre örtliche Infrastruktur

im 15. Jahrhundert: Das Judenviertel, das westlich des Stadtzentrums – anfangs im

Minderbrüderviertel – lag, reichte ungefähr vom Hauptplatz und der Friedrichgasse

im Osten bis zur Singergasse und der Reyergasse im Westen sowie von der Lange Gasse

im Süden bis zur Herzog-Leopold-Straße (dann auch in Teilen zur Herrengasse) im

Norden. In der Neustadt gab es mehr als nur eine Synagoge und eine Talmudschule.

Die 1383 erstmals urkundlich erwähnte Synagoge stand am Allerheiligenplatz 1 (einst

„Judenschulgasse“), ihr gegenüber das 1464 erstmals erwähnte jüdische Spital (Allerheiligenplatz

3 bzw. 4). Weiters gab es einen eigenen Gebetsraum für jüdische Frauen („Frauenschul“)

und eine Fleischbank, die sich westlich des Spitals befand. Ein Bächlein, das im

Bereich der Lederergasse floss, diente als Wasserversorgung für diese Fleischbank.

Aus dem Jahr 1354 stammt die erste Erwähnung einer „Judenbadstube“. Auch in der

Herrengasse 25 wird eine solche erwähnt, die aber von einem Christen geführt wurde

und kein rituelles Tauchbad (Mikwa), sondern nur ein Reinigungsbad war. Eine weitere

„Judenbadstube“ im Frauenviertel wurde 1492 erwähnt. Ein rituelles Tauchbad befand

sich vermutlich gegenüber der Synagoge („Judentuckhaws“).

Zu betonen gilt es, dass Juden in der Neustadt „durch keine Trennungslinie von ihren

christlichen Nachbarn abgesondert“ lebten, sondern die Grenzen unscharf gezogen

waren. Dennoch wird angenommen, dass sich im Osten und Norden des Judenviertels

eigene Zugänge bzw. Tore befanden, die in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts,

also noch vor der weiteren Expansion des Wohnviertels, installiert worden waren

und auch versperrt werden konnten. Das Judenviertel wies die vergleichsweise höchste

Bevölkerungsdichte in der Stadt auf. Nachdem es von der heutigen Herzog-Leopold-Straße

(einst „Neue Judengasse“) in nördliche Richtung zur Herrengasse gewachsen war, erreichte

es um das Jahr 1450/60/80 seine größte Ausdehnung. Ebenso ist ein eigener „Judenplatz“

nachweisbar, und zwar im Bereich des ehemaligen Gerichtshauses der Stadt, das sich

etwa in der Mitte zwischen Lange Gasse und Haggenmüllergasse, einst „Judengasse“,

befand.

Plan des Judenviertels

Foto: Mayer, Band II [I/2. Teil] Tafel VII

Erklärungen zum Planauszug:

- „Judenbad“ (94)

- Tore zur „Judenstadt“ (121, 122, 123)

- Synagoge (124)

- „Judenspital“ (126)

- Die Abbildung zeigt nicht die größte Ausdehnung des Judenviertels.

- Die Verortungen – nach Mayer – sind heute teils umstritten bzw. unwahrscheinlich

(z. B. im Fall Nr. 125).

Juden waren in der Neustadt im 15. Jahrhundert primär im Geldverleih und im Handel,

insbesondere mit Getreide, Vieh, Wein, Stoffen, Öl und anderem, tätig. Nach dem

Tod Kaiser Friedrichs III. im Jahre 1493 verlor die Neustadt den Charakter als Regierungsmittelpunkt.

Bereits in den 1480er Jahren war der Hofstaat weggezogen und nun folgte der Adel

Maximilian I. nach Innsbruck. 1494 zerstörte ein Großbrand „die gantz Stat mitsambt

christn und judn“. Das Judenviertel war massiv betroffen, vor allem Synagoge und

Spital (das nicht mehr aufgebaut wurde).

Das Verhältnis zwischen Juden und Christen verschlechterte sich in Folge der Zerstörung

der Stadt, weil aufgrund von Darlehensgeschäften Schulden bei Juden ausstanden.

Die Juden in der Neustadt hatten, aus der Sicht der Landstände, zu viele Rechte.

Wirtschaftliche Interessen des verschuldeten Adels und machtpolitische Bestrebungen

der Stände gegenüber dem Landesfürsten, die auf der Ebene der Bewilligung von außerordentlichen

Steuern ausgetragen wurden, trugen das Ihre dazu bei, sodass schließlich Maximilian

I. 1496 die Vertreibung der Juden aus der Neustadt befahl. Ihnen sollte eine Niederlassung

„auf ewige Zeit“ verboten sein. Als Kompensation zur Judensteuer mussten die steirischen

Stände Geld aufbringen und die Steuern für die Finanzierung des Krieges gegen die

Osmanen bewilligen. Die Vertreibung verlief nicht in Form eines Pogroms, sondern

es handelte sich um eine organisierte Ausweisung von Juden, in deren Zusammenhang

sich die Verkäufe von Häusern und alle Veränderungen der bestehenden Besitzverhältnisse

über mehrere Jahre hinzogen: Sämtliche Geldangelegenheiten und Streitigkeiten zwischen

Juden und Christen mussten beigelegt sein. Ihr bewegliches Hab und Gut durfte mitgenommen

werden. Ihnen wurde eine Frist bis zum Heiligendreikönigstag 1497 gesetzt, diese

wurde letztlich auf den 23. April 1498 verlängert, sodass die Juden mit ihren „weibern

und kindern in der kelten nicht auf dem velde beleiben und verderben“. Den jüdischen

Bürgern war vorgeschrieben worden, die Stadt zu verlassen und nach Marchegg oder

Eisenstadt zu ziehen. Die letzten Hausverkäufe und Schuldzahlungen erfolgten erst

1500 (letzte Gewereintragung) oder später (1504 – letzter Hausverkauf; 1510 – Forderungen

von Juden vor dem fürstlichen Kammergericht zu Wiener Neustadt). Die an den Landesfürsten

gefallene Synagoge schenkte Maximilian I. der Stadt. Diese wurde in eine Kirche

umgewandelt und bereits 1497 eingeweiht. Der Judenfriedhof, welcher südlich der

Stadtmauern lag, blieb vorerst unbenützt, bis auf seiner Fläche Mitte des 16. Jahrhunderts

die „Kapuzinerbastei“ errichtet wurde. Bis zum 19. Jahrhundert sollte sich in Wiener

Neustadt keine neue Gemeinde mehr etablieren.